No traicioné — sigo adelante: confesión de una mujer que superó la pérdida y encontró sentido…

Ramona vivió con Luis durante cuarenta y ocho años. Se conocieron en Salamanca: él enseñaba filosofía, ella era bibliotecaria. A menudo, él visitaba la sala de lectura, sonreía y pedía encontrar ediciones raras. Fue entonces cuando dijo por primera vez: «Usted es mi nuevo libro favorito». Ramona se sonrojó y rio suavemente. Dos meses después tomaban café en la azotea del café universitario, y seis meses después se casaron en el ayuntamiento, de manera modesta, pero con ternura.

Su vida no fue de cuento, pero era cálida. No tuvieron hijos: los médicos dijeron que no podrían. Pero tenían un mar de libros, viajes, un perro llamado Sócrates y paseos vespertinos por el paseo del Duero. Los domingos, Luis tostaba pan en aceite de oliva y leía en voz alta a Grasset, mientras Ramona trenzaba su pelo en una apretada trenza y sonreía al escuchar su voz.

Cuando Luis ya no estuvo, todo pareció desmoronarse. Por la mañana salió por una baguette y no regresó. Un accidente. Un motociclista lo atropelló. Ramona no lo creía: se sentaba junto a la puerta, como un perro, esperando los pasos. Luego vinieron el funeral, las condolencias, el silencio. No dejaba entrar a nadie a la casa, ni siquiera a su sobrina, que venía para ayudar con los papeles.

El mundo se volvió gris. Los libros, inertes. La casa, demasiado grande. Cada silla, cada taza, incluso el porta paraguas le recordaban a él. Ramona deambulaba de una habitación a otra, como buscando una salida. Pero no había ninguna.

Pasaron dos años.

Un día, revisando cajones, encontró un viejo mapa: Luis había dibujado alguna vez su sueño: una ruta por la costa atlántica. Allí había flechas y anotaciones divertidas: “Aquí probamos sidra”, “Aquí, un beso es imprescindible”, “Dormimos en un hotel con cortinas rojas”.

Ramona se sentó en el suelo y lloró. Pero luego se levantó. Sacó una maleta. Compró un billete de tren a Santander, el punto inicial de la ruta.

En Santander, hacía fresco y viento. El mar rugía. Ella caminaba por el paseo marítimo y de repente escuchó una risa. Se giró: un hombre de cabello blanco espeso estaba sentado en un banco, alimentando a las gaviotas con pan y riendo cuando ellas lo atrapaban al vuelo. Al verla, asintió y dijo:

— Los pájaros no conocen la tristeza. Simplemente viven.

Ella sonrió. Quería pasar de largo. Pero se sentó a su lado. Se presentó: Ángel, exmarino, viudo. Viaja solo desde hace tres años, después de que su mujer Elisa se fuera.

— Yo tampoco sabía al principio cómo vivir solo —confesó—. Pero luego decidí que ella no querría que simplemente desapareciera. Así que navego por la tierra, como por el mar.

Ramona no respondió. Pero volvieron a encontrarse, casualmente, en un café, luego en un museo. Después ya no fue casual. Él la esperaba en la entrada del parque, traía chocolate caliente en un termo, le contaba historias de navegaciones: sobre ballenas, tormentas, sobre la canción que su tripulación cantaba en Navidad.

Ángel era sencillo. Y cálido. No había en él una sola palabra brusca. Y cuando Ramona, después de una semana de paseos, de repente se detuvo y dijo:

— No busco amor. Solo intento no perderme.

Él asintió:

— Y yo no ofrezco amor. Ofrezco compañía. Para que puedas caminar y saber que hay alguien con una linterna a tu lado.

Siguieron viajando juntos. San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Getaria… Él alquilaba para ellos pequeñas habitaciones con balcones. Ella le leía antes de dormir. Él cocinaba gambas al ajillo. No hablaban del futuro. Solo del presente. A veces del pasado. Cuánto dolor había en esas conversaciones. Y cuánta luz.

Un día, ella confesó:

— Sabes, temía que si abría mi corazón de nuevo, traicionaría a Luis. Pero ahora entiendo: no lo traicioné. Simplemente… continúo viviendo. Y eso no es traición. Es gratitud por todo lo que fue.

Ángel le apretó la mano y dijo suavemente:

— Creo que nuestros seres queridos están en algún lugar por ahí, en las olas. Y sonríen cuando aprendemos a seguir navegando.

Cuando llegaron a Gijón, era verano. Ramona decidió quedarse un par de meses. Rentaron un apartamento con vista a la playa. Por las tardes, organizaban «pequeñas lecturas»: invitaban a los vecinos y leían en voz alta libros favoritos. Ángel se reía cuando Ramona corregía su gramática española y la llamaba «mi brújula».

No le llamaban relación. No hablaban de «nosotros». Simplemente vivían. Juntos. Sin perder sus sombras, pero sin esconderse del sol.

Un año después, partieron hacia Sevilla. Luego a Ronda, donde, según Luis, “los puentes no solo conectan orillas, sino también corazones”. Ramona miraba largamente hacia abajo, al río, y murmuraba:

— Ves, al final llegué.

Una noche, en un pequeño restaurante donde olía a menta y mar, Ángel sacó un papel. En él había trazado un mapa. Uno nuevo. Sin flechas, sin inscripciones. Solo un camino y dos huellas al lado.

La miró y le preguntó:

— Podemos simplemente caminar. Sin metas. Sin promesas. Pero juntos.

Ella no respondió de inmediato. Solo sonrió y dijo:

— Pensé que el camino se había acabado. Pero simplemente giró.

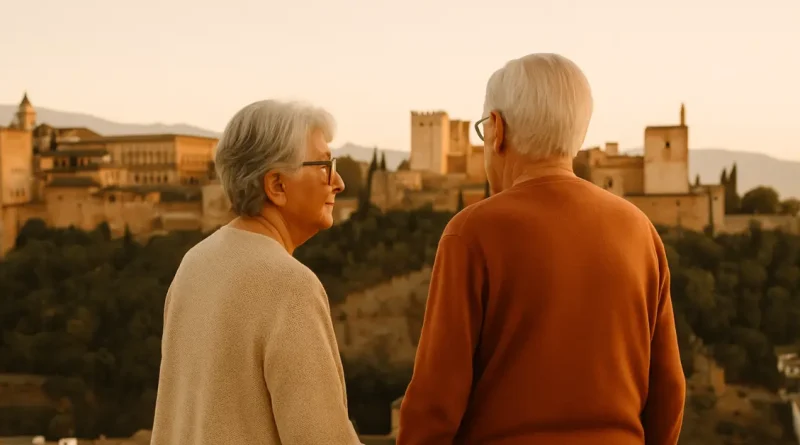

Hoy, Ramona tiene setenta y seis años. Ángel, ochenta. Viven en Granada, en una casa con un limonero. Cada mañana él le lleva té a la cama. Cada semana, escribe cartas a sus nietos. Ramona lleva un pequeño club de lectura en la biblioteca. No ha dejado de recordar a Luis. Y nunca lo olvidará. Pero ahora su casa no es un mausoleo, es un jardín.

En la pared junto a la puerta hay un letrero: “Bienvenidos: aquí vive el camino, no el destino”.

Y cada día, cuando el sol se pone, Ángel la toma de la mano y dice:

— Estamos vivos. Así que todo es posible.

Y ella lo cree.