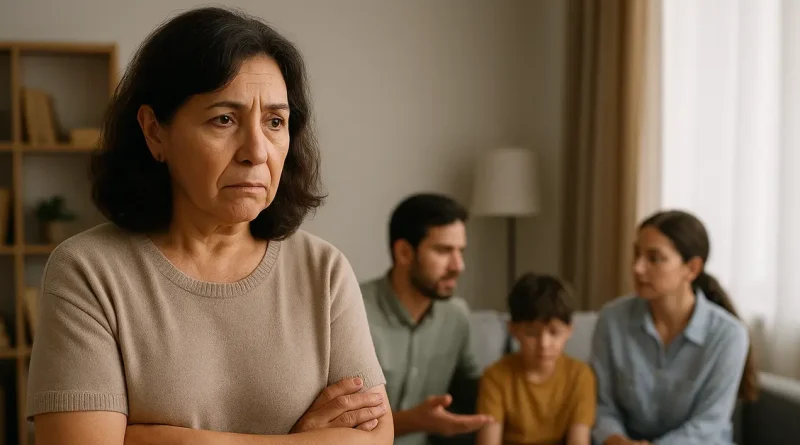

La historia de una madre que puso en su lugar a sus hijos adultos malcriados…

A Inés siempre le enseñaron a compartir. Desde niña, en su casa en Alicante, donde era la mayor de tres hermanos, aprendió que el bienestar de la familia estaba por encima de todo. Cuando se casó con Esteban, un hombre honesto y trabajador, formaron un hogar basado en el esfuerzo, la paciencia y la entrega. Tuvieron dos hijos: Javier y Clara.

Cuando Esteban falleció de forma inesperada a los 62 años, Inés quedó sola en el piso donde habían vivido más de treinta años. Era amplio, con dos habitaciones grandes, bien ubicado, cerca del mercado central. Allí criaron a sus hijos, celebraron cumpleaños, pasaron noches sin dormir por fiebres y angustias. Inés pensaba quedarse allí para siempre.

Pero los tiempos cambiaron. Javier, el mayor, casado con Verónica y padre de un niño pequeño, empezó a insinuar que el piso de su madre podía tener un “mejor uso”. Con la hipoteca apretándoles el cuello, se les ocurrió que podían mudarse con ella, alquilar su propio piso y así cubrir los pagos mensuales. Además, con Inés en casa, alguien cuidaría de Leo, el niño. Una solución “perfecta”.

Inés escuchó todo con atención, sin interrumpir. Cuando Javier terminó, ella simplemente negó con la cabeza. Ya les había ayudado, recordaba, con una suma importante para el pago inicial de su vivienda. Además, vivir juntos de nuevo no era una opción: años atrás, cuando lo intentaron, Verónica hacía comentarios hirientes, cuestionaba cada gasto, y la convivencia se volvió insostenible.

Javier no lo aceptó bien. La acusó de ser egoísta, de pensar solo en sí misma, de olvidarse de que era madre y abuela. Se marchó enfadado, como si le hubieran negado un derecho.

Al poco tiempo, Clara también la llamó. Había conseguido una oferta de trabajo interesante en Murcia, pero no tenía quién cuidara de su pequeño, Mateo. Le pidió a su madre que se hiciera cargo “solo de lunes a viernes”, incluyendo recogerlo, llevarlo a las actividades, cocinarle y entretenerlo. Como si la jubilación fuera una segunda juventud sin compromisos ni cansancio.

Inés intentó explicar que no se sentía con fuerzas. Que últimamente se fatigaba más, que el médico le había recetado descanso, que quería, por fin, visitar a su hermana Carmen en Denia, quien la invitaba desde hacía años. Clara, dolida, la acusó también de no pensar en su familia. “Cuando necesites que alguien te cuide —dijo con frialdad— ya veremos si alguien tiene tiempo”.

Esa noche, Inés no pudo dormir. Se sintió culpable, aunque en su interior sabía que no había hecho nada malo. Al contrario: había dado mucho, quizá demasiado. Decidió que era el momento de poner límites. Al día siguiente, habló con Carmen. Le propuso algo atrevido para sus costumbres: alquilar su piso y mudarse con ella, al menos por una temporada. Carmen, que vivía sola cerca del mar, se alegró como una niña. “Aquí hay espacio y tranquilidad. Y nos tenemos la una a la otra”.

Y así lo hizo. Por primera vez en muchos años, Inés respiró sin sentir la presión de agradar a todos. Caminaba por la playa al amanecer, leía, cocinaba con calma. Alquiló su piso a una pareja joven y con eso ayudaba a Carmen con los gastos.

Los hijos al principio no llamaron. Luego, Clara empezó a enviar mensajes. Mateo se enfermaba a menudo en la guardería. “Si estuvieras aquí, esto no pasaría”, reprochaba. Inés le respondía con afecto, pero sin ceder.

Pasado un tiempo, Clara y Mateo llegaron de visita. “¡Sorpresa! Venimos de vacaciones. Total, si tú estás aquí y Carmen tiene espacio…”. Se instalaron dos semanas. Inés disfrutó de su nieto, aunque notó que el cariño de su hija iba siempre acompañado de reproches velados. Al partir, Inés incluso le dio algo de dinero. Clara lo aceptó con alivio: “Nos viene bien. Estamos ahorrando para cambiar el coche”.

Una tarde, Inés confesó a su hija que Carmen estaba enferma, en tratamiento. Que necesitaba compañía. Clara se quedó pensativa. “Con razón la vi tan delgada… Bueno, entonces se entiende que estés aquí. Además, ese chalet vale mucho… Ya se verá qué pasa”.

Inés se sintió herida. No por lo dicho, sino por lo que se insinuaba. Como si su presencia allí fuera una estrategia por interés. Como si no supieran que su mayor deseo era simplemente estar donde se la necesitara sin condiciones, sin cálculos.

Con el tiempo, Carmen mejoró. Conoció a un hombre en el hospital y decidieron compartir su vida. Inés volvió a Alicante. Su antiguo trabajo en la biblioteca municipal la recibió con los brazos abiertos. Hacían falta manos y ella, con su experiencia y cariño, era muy bienvenida.

Volvió a ver a sus hijos y nietos. Ayudaba cuando podía, con libertad. Y aprendió algo esencial: que decir «no» no la convertía en mala madre, sino en una mujer que también tenía derecho a su espacio, a su paz y a su vejez digna. Quien la quisiera en su vida, tendría que respetar eso.

Y lo mejor: poco a poco, sus hijos lo entendieron. Quizás no del todo, quizás no como ella habría querido, pero aprendieron a dejar de exigir. A pedir con respeto. A agradecer.

Porque una madre no está para sostener eternamente, sino para acompañar. Y porque la dignidad, una vez conquistada, no se negocia.