Soy un estorbo en sus vidas…

El silencio después del timbre

Durante años, cada mañana comenzaba igual: el sonido del timbre era la señal de que el día había empezado. Era el repartidor, el cartero, un vecino pidiendo ayuda, o alguno de mis hijos llegando sin avisar. Hoy, ese mismo timbre permanece mudo. A veces lo miro con desconfianza, como si fuera un testigo incómodo del paso del tiempo. No suena. Y en ese silencio encuentro la medida exacta de mi soledad.

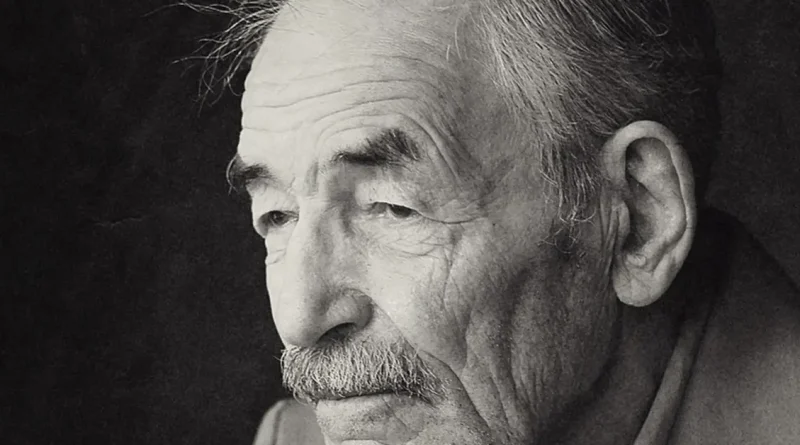

Me llamo Andrés y tengo setenta y cuatro años. Durante casi toda mi vida fui maestro de escuela en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Enseñé a leer y escribir a generaciones de niños que hoy son adultos, padres, incluso abuelos. Muchos de ellos aún me saludan con respeto cuando me cruzan por la calle. Pero el respeto no es compañía. Es una forma amable de reconocimiento que no llena el vacío de una casa que, con los años, se fue quedando sin voces.

Cuando me jubilé, pensé que era el comienzo de una nueva etapa, una recompensa después de décadas de trabajo. Tenía planes: leer más, viajar con mi esposa Isabel, visitar a nuestros hijos con frecuencia, ayudar con los nietos. Creía que la jubilación traía consigo un tiempo de plenitud. Pero la vida, como aprendí tarde, no siempre cumple las promesas que uno imagina.

Isabel murió antes de que pudiéramos cumplir nuestros planes. Fue un infarto repentino, una noche de invierno. Aquella ausencia marcó el inicio de una transformación silenciosa: la casa dejó de ser un hogar para convertirse en un lugar de paso. Los muebles siguieron en su sitio, las fotos enmarcadas en las estanterías, las cortinas con el mismo aroma a lavanda. Pero sin su risa, sin su presencia, las habitaciones empezaron a sentirse ajenas.

Tenemos dos hijos, Marta y Luis. Ambos viven lejos. Marta se mudó a Bilbao con su familia; Luis trabaja en el extranjero desde hace años. Al principio manteníamos contacto frecuente: llamadas semanales, mensajes, videollamadas con los nietos. Pero con el tiempo, los horarios se desincronizan, las prioridades cambian, y las conversaciones se reducen a mensajes breves, saludos automáticos, felicitaciones programadas.

Hay una forma sutil de distanciamiento que no duele de inmediato. Llega poco a poco, disfrazada de rutinas, de compromisos, de frases como “ya hablaremos con calma”. Al principio uno no lo nota. Cree que todo sigue igual. Pero un día te das cuenta de que han pasado semanas sin escuchar una voz querida, que los días transcurren idénticos, y que el único ruido constante es el del reloj marcando las horas.

La vejez no es solo una etapa de cansancio físico. Es una fase en la que la vida se vuelve más estrecha, más silenciosa, y donde uno aprende a convivir con la espera. Esperar una llamada, una visita, un gesto que confirme que todavía se forma parte de algo. Lo más duro no es la soledad física, sino la sensación de haberse vuelto invisible.

Durante años creí que el cariño era un vínculo indestructible, que bastaba con haber dado amor para recibirlo de vuelta. Pero ahora entiendo que el afecto también necesita presencia. No se mantiene solo con recuerdos, ni con fotografías. El amor, si no se cultiva, se diluye como tinta en el agua.

Cada día sigo una rutina casi ritual. Despierto temprano, preparo café y pan tostado, leo el periódico. Después salgo a caminar por el parque del barrio. Observo a los niños jugar, a los abuelos que empujan carritos de bebé, a las parejas que conversan sin prisa. A veces imagino que alguno de esos niños podría ser mi nieto, y me pregunto si reconocería mi voz si lo llamara por su nombre. La respuesta duele: probablemente no.

He intentado adaptarme a los tiempos modernos. Aprendí a usar el móvil, las redes sociales, las videollamadas. Pero nada de eso sustituye la presencia física. No hay tecnología capaz de reemplazar un abrazo o una conversación sin reloj. En la pantalla las palabras suenan frías, los gestos se congelan, y el cariño se vuelve una imagen pixelada.

A menudo recuerdo mi infancia. En aquellos años la familia era el centro de todo. Los abuelos vivían con nosotros o muy cerca, las comidas eran largas y ruidosas, las historias pasaban de generación en generación. Había poco dinero, pero abundaban las manos dispuestas a ayudar. Hoy las casas son más grandes, las vidas más cómodas, pero los vínculos más frágiles. Cada cual va por su camino, y los caminos raramente se cruzan.

Hace unos meses decidí vender la casa familiar. Era demasiado grande para mí, llena de habitaciones cerradas y de ecos. Me mudé a un piso más pequeño, cerca del centro, con vistas a una plaza donde siempre hay movimiento. Algunos conocidos me dijeron que era un error, que debía conservar los recuerdos. Pero comprendí que los recuerdos no se guardan en las paredes, sino en el corazón. Y cargar con un espacio vacío solo amplifica la sensación de abandono.

En este nuevo lugar he intentado construir rutinas diferentes. Me apunté a un club de lectura, asisto a charlas culturales, y participo en actividades para mayores. Allí he conocido a otras personas con historias similares: hombres y mujeres que trabajaron toda su vida, criaron hijos, y ahora descubren que el tiempo los ha vuelto prescindibles. Escuchar sus experiencias me hace sentir menos solo, pero también confirma una verdad incómoda: la soledad no es una excepción, es una realidad compartida por muchos.

Hay días en los que la tristeza pesa más. Especialmente en fechas señaladas: cumpleaños, Navidades, aniversarios. Esas jornadas que antes eran sinónimo de celebración, ahora son recordatorios de ausencias. Se llenan de mensajes digitales, pero carecen de miradas, de risas compartidas, de calor humano. Y aunque uno agradezca las palabras, el corazón anhela gestos.

A veces me pregunto si hicimos algo mal como generación. Si, en nuestro esfuerzo por darlo todo a nuestros hijos, olvidamos enseñarles la importancia de mirar atrás, de cuidar los lazos que los sostienen. Les enseñamos a volar, pero no a regresar. Y ahora, cuando los necesitamos, ellos viven inmersos en un mundo que los empuja a correr, a producir, a no detenerse. No creo que falte amor, pero sí tiempo y conciencia.

La soledad de los mayores no suele ocupar titulares. No es noticia que un anciano pase una semana sin hablar con nadie, o que una mujer de ochenta años coma sola todos los días. Pero es una realidad silenciosa, extendida, que se oculta tras puertas cerradas. Duele en silencio, y pocas veces se menciona. Sin embargo, cada mirada perdida en un banco del parque, cada llamada que no llega, cada silla vacía en la mesa, es una historia que merece ser contada.

He pensado muchas veces en cómo querría ser recordado. No por lo que tuve o por los años vividos, sino por las huellas que dejé: los alumnos que aprendieron a leer conmigo, las tardes de juegos con mis hijos, los paseos con Isabel al atardecer. No temo desaparecer físicamente, sino convertirme en una sombra sin voz en la memoria de quienes amé.

Por eso escribo. No para que alguien lea estas palabras hoy, sino para que, cuando algún día mis nietos encuentren mis cuadernos, comprendan quién fui, qué sentí, cómo los quise. Tal vez entonces entiendan que detrás del silencio hubo un corazón que seguía esperando.

He llegado a aceptar que la vejez no siempre viene acompañada de compañía. Que a veces es un camino solitario, pero no necesariamente amargo. Hay belleza en la calma, en las pequeñas rutinas, en la capacidad de contemplar sin prisa. Lo importante es no perder la dignidad, ni la esperanza de seguir siendo parte de algo más grande que uno mismo.

Cada tarde, cuando el sol se esconde y las sombras alargan las calles, miro desde mi ventana las luces encendiéndose una a una. Pienso en todas las casas donde alguien, como yo, espera una voz conocida, una visita inesperada. Me reconforta saber que no estoy solo en esta experiencia, aunque duela.

El mundo avanza, y las generaciones cambian. Quizá algún día, cuando mis hijos envejezcan, comprenderán de verdad lo que significa el silencio después del timbre. Tal vez entonces recordarán mis llamadas, mis invitaciones, mis intentos de mantenernos unidos. Y quizás sientan el mismo deseo de ser escuchados que ahora me acompaña.

Mientras tanto, sigo adelante. Con paso lento, pero firme. Con gratitud por lo vivido y serenidad para aceptar lo que venga. Porque aunque el timbre no suene y las visitas sean escasas, sé que mi historia está hecha de amor, de esfuerzo y de entrega. Y eso, aunque no siempre se vea, deja huellas que perduran más allá del ruido.